ササニシキ・ミナミニシキがあっさりしている理由とその特徴とは

こんにちは!自然栽培米専門店ナチュラルスタイルの井田敦之です。

私たち日本人には欠かせない主食、お米。戦後、様々な品種改良が行われ、たくさんの品種が出回りました。そして私たちの食生活は豊かになりました。中でもコシヒカリは、その粘りと甘さで多くの日本人に愛され続けている品種です。

しかし、本来私たち日本人が食べていたお米はコシヒカリのような食味のお米ではなく、あっさりしたお米であるササニシキやミナミニシキだったのではないかと考えます。

今回は、その理由と、ササニシキとミナミニシキの魅力をご紹介致します。

<目次>

日本人が本来食べていたのはあっさりしたお米だった

最近の研究によると、日本での稲作の歴史は、岡山県の遺跡調査において縄文時代後期の土器から稲の種籾の跡が見つかっていることから約3500年の稲作文化が続いていることが分かりました。

この3500年の稲作文化の間、いろいろな品種改良が進められましたが最も品種改良が進んだのは戦後です。

特に1970年以降には、徐々にコシヒカリが作付面積を増やし1979年には全国で作付面積1位となりました。

この頃からコシヒカリ系の甘味や粘りがあるお米が美味しいお米の代名詞となり、コシヒカリ系の遺伝子を含む稲の品種改良が進められてきました。

しかし、私たち自然栽培に携わる者たちとしては、私たち日本人が本来日常に食べてきたお米は、甘味や粘りがあるお米でなく

あっさり系のお米だったと考えています。

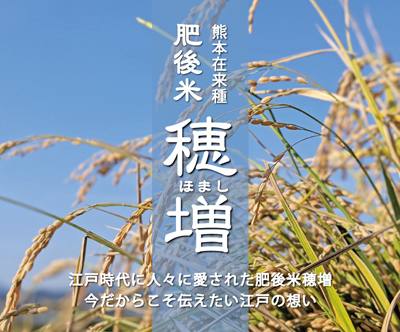

ミナミニシキとササニシキ誕生の背景と特徴とは?

私たち日本人が本来日常に食べてきたお米があっさり系であると考える理由は二つあります。

まず一つ目は、江戸時代の人が一日に5合のお米(穀物)を食べていたという点です。

あっさりとしたお米(穀物)でないと、一日5合も食べれません。

「雨にも負けず」で有名な宮沢賢治も、その詩の中で「一日に玄米4合と…」と記しています。

昔のあっさりしたお米を食べていたのでしょう。

二つ目は、コシヒカリであっても、昔ながらの農薬や肥料を使用せずに自然栽培かつ自家採種を続けるとあっさりしたお米に変化してゆくという点です。

つまり、あっさりしているお米が本来の状態だと思います。

私たちが現在お薦めしているあっさり系のお米は2種類あります。

【ミナミニシキ】と【ササニシキ】です。

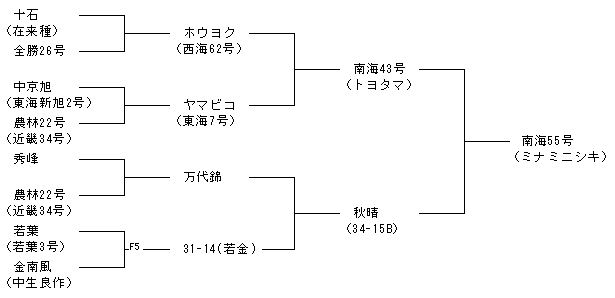

《ミナミニシキの系譜》

ミナミニシキは、1967年に宮崎県総合農業試験場で南海43号(トヨタマ)×秋晴から生まれ、1967年-1975年の育成期間を経て、1975年に世の中に出ました。

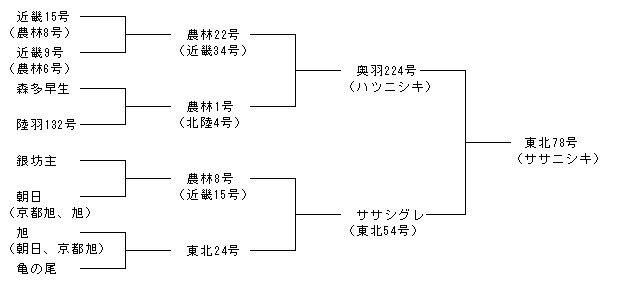

《ササニシキの系譜》

そしてササニシキは、1953年に宮城県古川農業試験場でハツニシキ×ササシグレから生まれ1953年-1963年の育成期間を経て、1963年に世の中に出ました。

系譜図の通り、二つともコシヒカリの遺伝子は含まれていません。

出生地を見ると、基本的には、ミナミニシキは九州生まれ、ササニシキは東北生まれという特性があります。

ただ九州でも一部、ササニシキを栽培している自然栽培米農家さんがおられます。

そのような方は、自家採種を続けて、その土地にあったササニシキを作られています。

ササニシキ・ミナミニシキの食味の違い

ササニシキとミナミニシキの誕生の背景を見て頂きましたが、では食味はどのように違うのでしょうか?

この2種類のお米は系譜図を見て分かるようにコシヒカリ系の遺伝子を含みません。そのためどちらもあっさりした食味を特徴としています。

コシヒカリ系の粘りや甘味のあるお米が好きな方には物足りないかもしれません。

ササニシキとミナミニシキ、あえて違いを付けるならば、食べた時の個人的なイメージですが、

ササニシキは繊細で優しい。

ミナミニシキはしっかりして力強い。

食べた感覚では【ミナミニシキ】の方がよりあっさり感があります。

ササニシキやミナミニシキは、コシヒカリ系のお米よりは胃に負担無くあっさりと食べて頂けると思います。

最後に:ササニシキ・ミナミニシキがあっさりしている理由とは?

今回、ササニシキやミナミニシキの特徴を通して、これらのお米があっさりしている理由を伝えさせて頂きました。

大きくは、コシヒカリの遺伝子が入っていないこと。

さらには、私達ナチュラルスタイルの場合、自然栽培かつ自家採種をしているのでよりあっさりとした食味となります。

少し粘りが必要と感じる人には物足りないかもしれませんが体にスッと入ってくる感覚があるお米です。

食味や食べやすさに関しては、人の好みがありますので自分の体に合った体が喜ぶお米を探すのが宜しいかと思います。

【ミナミニシキ】も【ササニシキ】も昔ながらのあっさりしたお米の特徴を持ちますので私どもは、本来日本人が食べてきたお米だと捉えています。

私どもは本来のお米を届けることを追求して

農薬も肥料も使用しない自然栽培米を届けていきたいと思っています。

Tags: ミナミニシキ、味、無農薬

Posted by 自然栽培米ササニシキ-在来種・伝統のお米産地直送専門店 at 09:35 / 食味を知る!伝統のお米コメント&トラックバック(0)

私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。

今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。

【参照元】ササニシキ・ミナミニシキがあっさりしている理由とその特徴とは