稲の出穂とは?ヒノヒカリの出穂を見てみる

こんにちは!自然栽培米専門店ナチュラルスタイルの井田敦之です。

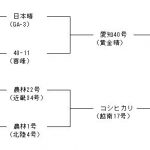

九州で最も栽培されている品種と言えばヒノヒカリです。

(全国では、第3位の作付面積です)

ヒノヒカリは、

5月中旬頃に播種をして

6月中旬から下旬にかけて田植えをし

8月下旬頃には、出穂開始します。

出穂時は、幼い穂がピンと上を向いていて、若々しい印象を受けますね。

日本での稲作の歴史は約3000年以上と言われ、お米は我々にとって身近な食べ物ですが、お米の出穂を観察したことがございますでしょうか?

今回は、そのお米の穂がどのように出てくるかをお伝えいたします。

出穂の仕組みと開花・受精

出典:東海農政局

http://www.maff.go.jp/tokai/noson/seino/kids/okome/6.html (現在はリンク切れしています)

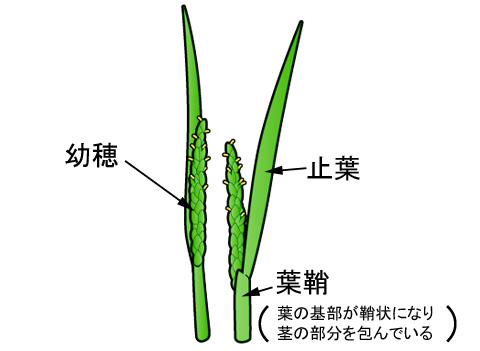

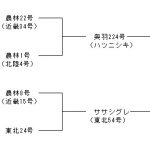

稲の成長において、最上位葉(最後の一番上に出る葉)を止葉(とめは)と言います。

穂のもととなる幼穂が、止葉の葉鞘(ようしょう)の中で発達し、表に出てくることを出穂と言います。

最後の止葉の下部分(葉鞘)で出穂前の幼穂は発育し、葉鞘が膨らみます。その後、押上がる様に幼穂が葉鞘から出てきます。

稲の出穂と開花・受精に関して

NHKの分かりやすい出穂の動画がありますので下記に紹介しておきます。

参照: 稲の開花と受精(NHK)

出穂してから2~3日後、まだ緑色の籾が左右に開き、中から雄しべが出てきて開花します。

画像参照:バケツ稲作り観察日記

http://homepage3.nifty.com/knmn/ine/ine108.htm (現在はリンク切れしています)

稲の花が咲いている時間は、午前中10時頃からわずか2~3時間程度です。

雄しべの花粉が、根元にある雌しべに受粉して、受精が終わると開いていた籾が閉じます。

まとめ:稲の出穂とは?

今回は、日本人の身近な稲作においての「出穂」に関してお伝えさせて頂きました。

よく観察すると皆さまの地域でも出穂を8月頃には見ることができると思います。

そして、この出穂時期に避けたいのが、なんといっても台風です。

日本には8月-9月の間に台風が通ります。

雄しべの花粉が、根元にある雌しべに受粉して、受精が終わるとお伝えしました。

このタイミングで台風が来ると強風や雨にさらされると受粉がスムーズにいかないことがあります。いわゆる受粉不良の不稔といわれ、お米が実らなくなります。

台風の影響を避けるために8月収穫の早期米などがございますが、多くの品種はこの8月下旬頃から出穂を迎えるのでどうぞお米の出穂時に台風が来ずに無事に受粉されることを願って頂ければ幸いです。

Posted by 自然栽培米ササニシキ-在来種・伝統のお米産地直送専門店 at 05:34 / 伝統の自然栽培米作りの現場コメント&トラックバック(0)

私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。

今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。

【参照元】稲の出穂とは?ヒノヒカリの出穂を見てみる